2022-05-05

在科技的催生下,互联网经济活动越发频繁,越来越多的作品在互联网上获得了广泛的使用和传播。在作品使用过程中,种种原因导致了侵犯他人知识产权现象的出现,也因此引发了侵犯作品信息网络传播权的一系列问题。为了回应客户单位部分工作人员的关切,笔者将从信息网络传播权的概念、归属、侵权认定、责任及管辖进行展开,望大家不吝指正。

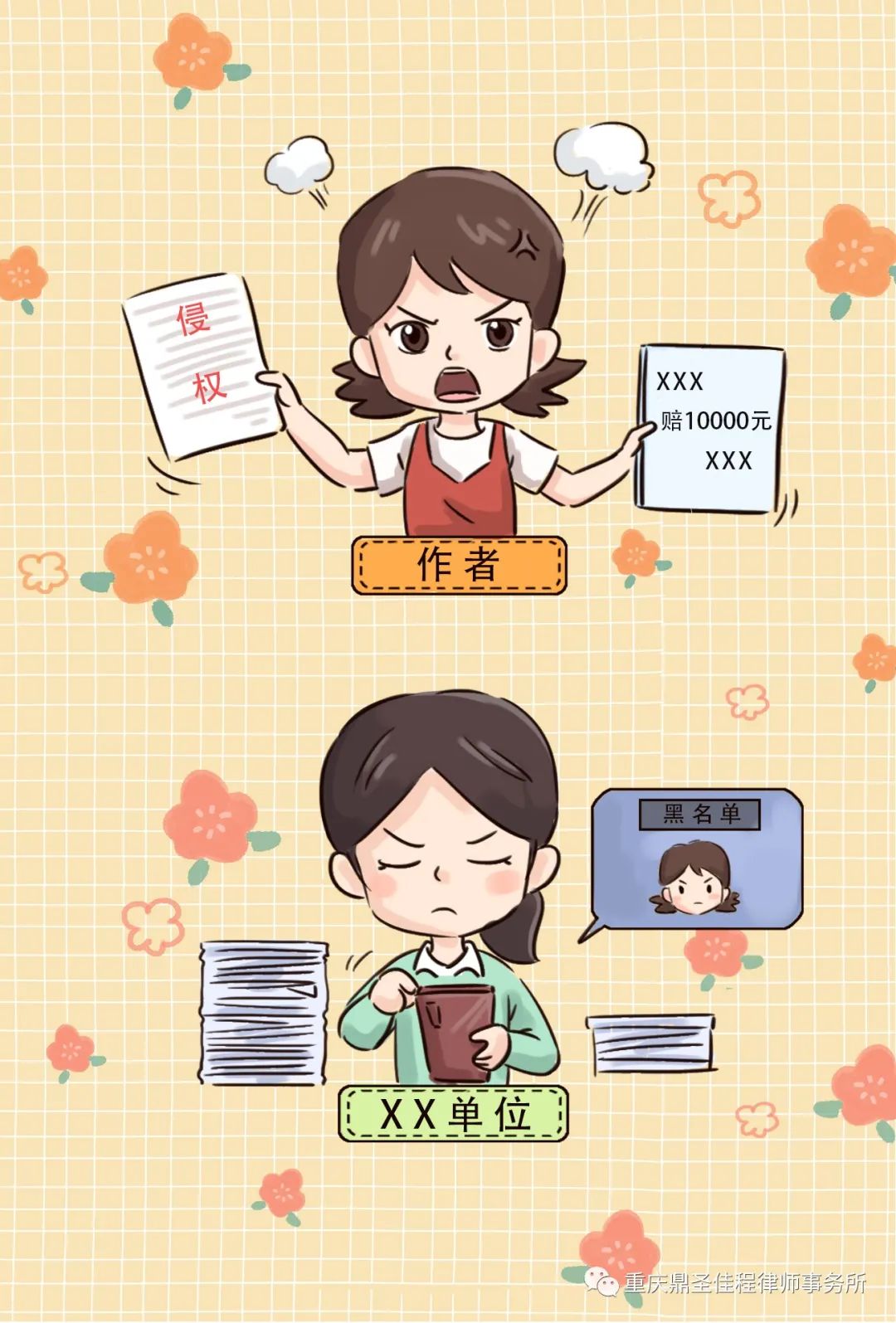

在明确作品的概念后,《著作权法》第十条第一款第(十二)项又明确了信息网络传播权的含义,即以有线或者无线方式向公众提供、使公众可以在选定的时间和地点获得作品的权利。笔者认为此处有三点需要注意:其一,必须是符合《著作权法》规定的受保护的作品;其二,这里的“提供作品”是指通过上传到网络服务器、设置共享文件或者利用文件分享软件等方式,将作品置于信息网络中;其三,使公众可以在选定的时间和地点获得作品。 从信息网络传播权的定义可知,其拥有的“网络性”和“交互性”与网络作品的发行权、复制权有着相似之处,也极易引发混淆。因此,对该三种权利进行区分也尤为重要。《著作权法》规定的发行权是指以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利。简言之,发行权是权利人具备决定向哪里、有偿还是无偿,以及提供多少原件或复制件的权利,其实质是以转移作品有形物质载体所有权的方式提供作品的原件或复制件从而获得或者不获得报酬,这与著作权人通过网络向公众转移作品无形的复制件有本质的区别。当然,也因为发行权概念中存在“复制件”一词,且在实务中往往是提供大量复制件,故网络作品的发行权也经常被误认为应当包含在复制权中,其实不然。复制权是以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍、数字化等方式将作品制作一份或者多份的权利。可见,复制权倾向于有权将作品制作成一份或多份。  因信息网络传播权被划归到著作权财产权之列,故相应权利人就有权以有偿或无偿的方式许可他人使用或者向他人转让作品信息网络传播权。如相关主体通过著作权许可或转让的方式获得了作品信息网络传播权,则其当然有权向侵犯该作品的信息网络传播权的主体主张权利。目前,由受让作品信息网络传播权的当事人替代作品原著作权人直接向侵权方主张权利在行业中几乎成了一种常态。  某编辑曾直言,其实很多作者都不介意与出版社等单位建立长期友好的合作关系,那为何还要通过这样的主体来主张权利?这些主体在维权的时候往往来势汹汹,动辄进行诉讼维权,抬高赔偿价码,不愿妥协,更像是“诉讼敲诈”,也让部分单位苦不堪言,岂不是在“拉仇恨”吗?作者与出版社等单位之间的良好合作关系不就因此被破坏了吗?笔者的回答是,《著作权法》的最大意义莫过于此,正所谓“保护知识产权就是鼓励创新”。 值得一提的是,有人认为著作权人授权前述主体代自己行使著作权法赋予的权利有触犯《著作权集体管理条例》之嫌。虽有法院据此思路做出了判决和裁定,但笔者实难苟同,因为除《著作权集体管理条例》的位阶低于《著作权法》外,前述主体依据《著作权法》的规定与著作权人签订转让合同,其当然可以此主张权利并获得报酬。 由此可知,信息网络传播权的侵权主体包括了网络用户和网络服务提供者两类。侵权主体在实施直接的侵权行为时无须界定过错与否,直接适用无过错原则,但网络服务提供者在明知或应知网络用户利用平台侵害信息网络传播权后仍不采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施的,或提供技术支持等帮助行为的,才能认定为构成侵权。可见,在后一种情形中,认定侵权是采取的过错原则。 显然,仅凭上述理解还远远不够,如要正确理解该条款的意义,还要理解“法律、行政法规另有规定外”的情形。《著作权法》第二十四条列举了总计十三种合理使用的情形,该十三种使用情形均无须经著作权人的许可或向其支付报酬,但应当指明作者姓名或者名称、作品名称,并且不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法权益。此时,“合理引用”这一说法就显得略微尴尬,如何拿捏“合理引用”的度对行业的从业者来说就显得尤为重要。一个原则,不得引用成引用人的主要作品内容或实质内容。当然,笔者是不建议在悬崖边缘去疯狂试探,而应当小心判断、谨慎识别、努力创新,为营造一个良好的知识产权环境贡献力量。 为了回应有关人士的困惑,笔者做了简单的总结(为了方便阅读,下文将合理使用的情形排除在外,基本可以认定如下未经授权的行为构成侵权):1.网站、公众号等网络平台中直接使用他人的作品;2.在网站、公众号等网络平台中将他人的作品作者标注为佚名,或标明了作品的作者及出处的情形,或标明“如有侵权,请及时联系删除”“请作者联系×××”;3.通过网络平台付费购买查阅、观看了他人作品,然后将其上传至公共网络形成汇编作品或引用作品替代为自己的作品供他人使用或者商用;4.引用他人已经发表的评论作品在网络中全文发表;5.以提供网页快照、缩略图等方式实质替代其他网络服务提供者向公众提供相关作品。 不久前,笔者服务的一家客户收到了一份民事起诉状副本及有关证据资料。在起诉状中,作者声称,自己的文章在网络上发表不久,目前转发数尚不足140次,但笔者服务的这一家客户未经作者许可在其公众号中转载使用了该文,且显示阅读量5891,点赞数1220,已经构成侵犯作品信息网络传播权。经事后核查,系客户单位的新入职员工疏忽大意直接引用该篇不足1000字的网文,由此引发本案。随后,双方经友好协商达成了和解协议及约稿合同。而该案件只是笔者近年来所遇到的诸多案件中的一起,因此笔者无法预料该作者将会如何处理其他主体的转发行为,但显然达成和解协议及约稿合同并不是这类案件的唯一解决方式或处理侵权纠纷的终点。 当然,笔者的另外一家客户却直接将不愿妥协的作者永久地排除在合作对象之外。在市场经济环境下,弘扬社会主义先进文化本就是文化类企业的工作重点之一,而企业更加注重守法、和谐和可持续发展也是经营必然。笔者认为,部分单位采取“一刀切”的方式处理类似事件不是长久之计,与作者建立起长期、可持续的合作才是出路。 除了应当划归到专属法院和相应级别法院管辖的案件外,被告住所地、实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地、被侵权人住所地人民法院均有权管辖。在具体案件的管辖法院选择上,可以根据案件的具体情况来进行匹配,原则上应当着重考量方便维权和降低诉讼成本两个因素,但在如今网络开庭盛行的当下,各区域的裁判尺度也可以纳入考量因素。 信息网络侵权行为具有特定含义和范围,但其必然属于网络侵权行为,然而部分不正当竞争行为也是通过网络来实施的,比如侵权主体在计算机软件或者网站中采用了妨碍他方正当竞争的设置。此种情况下,往往会出现侵犯作品信息网络传播权的行为与不正当竞争行为的竞合。此时,维权主体就有了选择要求对方承担不正当竞争的赔偿责任的权利。

美术作品创作者:何展任

摄影作品拍摄者: 王 像  |